栗狭間遺跡(くりはざま)遺跡の調査速報 その3

『栗狭間遺跡の落とし穴がみつかった!』

◎調査課の蔭山です。

豊田市下山地区にある栗狭間遺跡です。前回紹介しました川の東側丘陵部分D区を10月に調査しました。その結果、丘陵の裾部の緩斜面で動物を捕らえるためと思われる落とし穴(土坑)が2基みつかりました。

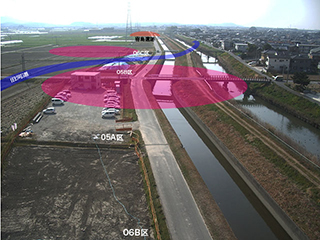

▲写真1:栗狭間遺跡D区遠景(南西より)

落とし穴は調査区中央部の緩斜面と東壁の位置にみつかりました。

前回紹介した調査区は写真の発掘調査区の右下側(南西側)です。

▲写真2:落とし穴006SKの断面です、真っ黒な土で埋まっていました。

穴は、直径0.6m、深さ0.7mです。落とし穴の上部は、後世の流土により失われていました。

▲写真3:落とし穴006SKの完掘状況です、下から小さいピット(穴)が 5つみつかりました。

中央の穴が深くなっています。

▲写真4:東壁にみつかった013SKです。

006SKとほぼ同じ大きさの穴です。同様に真っ黒な土で埋まっていました。穴の底には小さいピットが2つあるようです。本来の落とし穴は、直径が約1.5m程、深さは約2m程の大きさの穴と考えています。そして底には棒状の仕掛けがあり、その仕掛けの痕跡が小さなピットであると考えています。

▲写真5:東壁の断面です。

落とし穴006SKは下から2層目の堆積が溜まるやや凹地状のところにあり、山の斜面に5m程離れた位置で並んでみつかりました。

落とし穴の時代は、土坑の中からは出土遺物がなく、時期を特定できません。しかし、落とし穴の上に堆積していた堆積から縄文時代前期後半頃の土器が出土しているので、その前後の時期の遺構と考えられます。

この落とし穴は落とし穴のみつかった丘陵の頂部に住んでいた人々が残したものでしょうか、それとも別の場所に住んでいた人が動物を捕まえるために仕掛けたワナであったのでしょうか?今回の調査成果も、当時の人々の営みを考える上で貴重な成果になっていくものと思われます。