あいち埋文

こだわりの一品

こだわりの一品

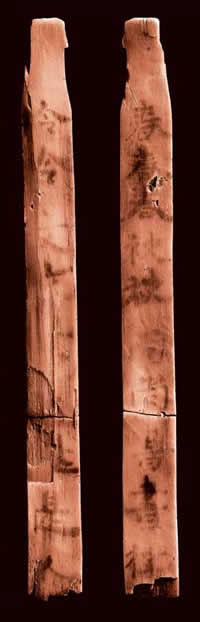

| 010:赤彩竪櫛 | |

遺物名:赤彩竪櫛 型式:木製品 概要:弥生時代末期から古墳時代初頭の旧河道より出土。カヤの板材から削り出したもので、刻歯式に分類される。長さ約109mm、幅約50mm、厚さ約6mm。古墳時代中期から後期の古墳より出土。蛇行剣は剣身が蛇行するように屈曲する特殊な武器で、古墳時代中期から後期の古墳(墳墓)に副葬される。日本列島では現在、約 70 の古墳(群)や墳墓(群)に副葬された約 100 点が知られ、その半数近くは南九州(宮崎県・鹿児島県)に分布する。愛知県では初めての出土である。長さは 64.5cm で、蛇行剣では長い部類に入る。 |

|

| 009:蛇行剣 | |

遺物名:蛇行剣 型式:金属器 概要:古墳時代中期から後期の古墳より出土。蛇行剣は剣身が蛇行するように屈曲する特殊な武器で、古墳時代中期から後期の古墳(墳墓)に副葬される。日本列島では現在、約 70 の古墳(群)や墳墓(群)に副葬された約 100 点が知られ、その半数近くは南九州(宮崎県・鹿児島県)に分布する。愛知県では初めての出土である。長さは 64.5cm で、蛇行剣では長い部類に入る。 |

|

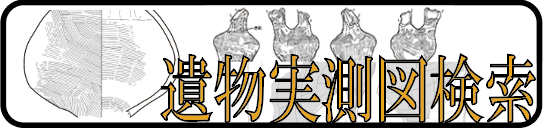

| 008:腕輪型土製品 | |

遺物名:腕輪形土製品 型式:土製品 概要:弥生時代中期後葉の方形周溝墓より出土。腕輪形の土製品で、外径10.5 cm・内径6.2cm(正円形として復原)、高さ0.6cmに復原される。外面は貝の放射肋を模したとみられるベンガラによる放射状の赤彩がある。外面の内外周に接する部分と内面全面も赤彩する。薄く精巧な作りである。 |

|

| 007:合子形土製品 | |

遺物名:合子形土製品 型式:合子(土製品) 概要:弥生時代後期初頭の方形周溝墓に伴って出土。合子形の土製品で、身は口径8.2cm、高さ6.5cm、口縁端部付近に2個所に2孔の紐孔が存在する。脚部には5個所に透孔が見られる。蓋は上部に羽状の刺突文が施される。口径9.6cmで、高さ3.1cm。外面にはベンガラ塗布された優品。 |

|

| 006:銅鐸の舌 | |

遺物名:銅鐸舌 型式: 概要:棒状のホルンフェルスを使用しており、現状は、上端部の一部と下部を欠損しているが、現存長5.5cm(推定復元長6.5cm)、幅1.5cm、重量11gを測る。全体の形状は、上部先端を丸く仕上げ、下端に向かってわずかなふくらみをもちつつ次第に太さを増す円錐状を呈している。上端部には、両側より径4mm程度の穿孔を施している。弥生中期の墓域より出土した。 |

|

| 005:石垣の墨書 | |

遺物名:石垣の墨書 型式: 概要:発掘調査時に出土した石垣の石を保存のため取り上げて調査したところ、3点から「雜賀」(「さいか」もしくは「さいが」)と書かれた墨書を発見。 |

|

| 004:八王子銅鐸 | |

遺物名:八王子銅鐸 型式:外縁付鈕1式流水文銅鐸 概要:弥生中期の居住から、倒立状態の埋納という状況で発見されました。外縁付鈕式で県内では最古の銅鐸です。高さ21cm、底部の長径11.3cm(鰭間で13.4cm)、短径7.8cmの小型品です。鐸身には流水文が描かれていますが、現状では良く磨かれており不明瞭です。 |

|

| 003:習書木簡 | |

遺物名:習書木簡 型式:習書木簡(しゅうしょもっかん) 概要:木簡とは7〜10世紀を中心に、情報伝達用のメディアとして使用された木札です。この時代の木簡には、おもに文書木簡と付札(つけふだ)木簡がよく知られています。 今回出土した木簡は、全長は26.1cm。下端は折れて失われています。帰属時期については、奈良時代と考えています。 |

|

| 002:巴形銅器 | |

遺物名:巴形銅器 型式:五脚左捩半球形座・棒状鈕(ごきゃくひだりねじりはんきゅうけいざ・ぼうじょうちゅう) 概要:巴径5.6cm、座径3.0cm、高さ1.1cmを測る。五脚の左捩りで内外には文様は見られない。表面は全体によく磨かれ光沢を持つ。内側には棒状鈕が見られる。特に内側にベンガラが残る。保存状況は極めて良い。 |

|

| 001:袋状鉄斧 | |

遺物名:袋状鉄斧 型式:鍛造有肩袋状鉄斧 概要:木材の荒削(あらけずり)などに使う手斧(ちょうな)と考えられ、全長が8.3cm、刃幅が5.4cm、基部(きぶ)幅3.3cm、基部厚さ2.2cmを測り、袋部(ふくろぶ)と刃部(じんぶ)の境界部分で明瞭な肩を持つ。保存状況が大変良く、全体の形がわかる貴重な資料です。注目したいのはその形や作り方で、朝鮮半島で作られたものと考えられます。 |

|

| 公益財団法人 愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター |