ķ╣┐õ╣ŚÕĘØŃü«µ®ŗŃü©ķü║ĶĘĪŃéÆŃéüŃüÉŃéŗ’╝ł4’╝ē

Ķ¬┐µ¤╗Ķ¬▓Ńü«µ░Ėõ║Ģķé”õ╗üŃü¦ŃüÖŃĆé

ŃĆĆŃéłŃüåŃéäŃüÅÕ»Æķó©ŃééŃüŖŃüĢŃüŠŃéŖŃĆüµśźŃéēŃüŚŃü䵌źŃĆģŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéµ®ŗŃü©ķü║ĶĘĪŃéüŃüÉŃéŖŃéÆÕåŹķ¢ŗŃüŚŃüŠŃüŚŃéćŃüåŃĆé

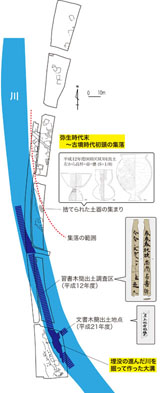

ŃĆĆÕģłÕø×Ńü«õ║öÕÅŹńö░µ®ŗŃüŗŃéēÕīŚŃüĖŃĆüÕÅ░Õ£░õĖŖŃéÆŃü«Ńü│ŃéŗńĀéÕł®ķüōŃüīń½╣Ķ¢«Ńü½ķüöŃüŚŃü¤Ńü©ŃüōŃéŹŃü½ŃüéŃéŗŃü«ŃüīõĖŗµćĖµ®ŗŃü¦ŃüÖŃĆéńÅŠÕ£©Ńü«µ®ŗŃü»µśŁÕÆī34Õ╣┤Ńü½ŃüżŃüÅŃéēŃéīŃü¤Ńé│Ńā│Ńé»Ńā¬Ńā╝Ńāłµ®ŗĶäÜŃü¦ŃĆüÕŹŚÕü┤Ńü½Õ╣│µłÉ19Õ╣┤ń½ŻÕĘźŃü«õĖŗµćĖķĆÜÕŁ”µ®ŗŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé

Ō¢▓ńö╗ÕāÅ1 ŃĆĆõĖŗµćĖµ®ŗŃüŗŃéēµØ▒µ¢╣Ńü«õĮÄÕ£░ŃéÆŃü┐Ńéŗ

ŃĆĆŃüōŃüōŃü½Ńü»ŃĆüµ®ŗŃü«µØ▒Õü┤Ńü½JAŃüéŃüäŃüĪõĖŁÕż«Ńü«µ¢ĮĶ©ŁŃĆüĶź┐Õü┤Ńü½Ńü»Õ«ēÕ¤ÄÕĖéÕ░ÅÕĘØńö║Õåģõ╝ÜŃü«õ║ŗÕŗÖµēĆŃüīŃüéŃüŻŃü”ŃĆüŃüĢŃü¬ŃüīŃéēÕ░ÅÕĘØńö║Ńü«Ńé╗Ńā│Ńé┐Ńā╝Ńü«ŃéłŃüåŃü¬ÕĀ┤µēĆŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃüŚŃü”ÕÅżõ╗Żõ╗źÕēŹŃééŃĆüŃüōŃüōŃü½Õ£░Õ¤¤Ńü«õĖŁŃü¦µ»öĶ╝āńÜäÕż¦ŃüŹŃü¬ķøåĶÉĮŃüīŃüéŃüŻŃü¤ŃüōŃü©ŃüīÕłżµśÄŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃéīŃüīõĖŗµćĖķü║ĶĘĪŃü¦ŃüÖŃĆé

Ō¢▓ńö╗ÕāÅ’╝Æ’╝ÜõĖŗµćĖķü║ĶĘĪµ”éńĢźÕø│’╝łÕ╣│µłÉ21Õ╣┤Õ║”Õ£░ÕģāĶ¬¼µśÄõ╝ÜĶ│ćµ¢ÖŃéłŃéŖ’╝ē

ŃĆĆõĖŗµćĖķü║ĶĘĪŃü«ńÖ║µÄśĶ¬┐µ¤╗Ńü»ķüÄÕÄ╗2Õø×Õ«¤µ¢ĮŃüĢŃéīŃĆüÕ╝źńö¤ŃĆ£ÕÅżÕó│µÖéõ╗ŻŃü½Õ¤ŗŃüŠŃéŖŃüżŃüżŃüéŃüŻŃü¤µĄüĶĘ»Ńü©ŃĆüŃüØŃü«ÕīŚµØ▒Õü┤Ńü«Ķć¬ńäČÕĀżķś▓õĖŖŃü¦Õ╝źńö¤µÖéõ╗Żµ£½ŃĆ£ÕÅżÕó│µÖéõ╗ŻÕłØķĀŁŃü½µ£Ćńøøµ£¤Ńü©Ńü¬ŃéŗķøåĶÉĮŃü«ķü║µ¦ŗŃĆüń½¬ń®┤Õ╗║ńē®ŃéäµÄśń½ŗµ¤▒Õ╗║ńē®Ńüīµż£Õć║ŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüŠŃü¤µĄüĶĘ»ķÜøŃü¦Ńü»ŃĆüķøåĶÉĮŃü¦õĮ┐ŃéÅŃéīŃü¤Õż¦ķćÅŃü«Õ£¤ÕÖ©ŃüīÕć║Õ£¤ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé

Ō¢▓ńö╗ÕāÅ’╝ō’╝ÜõĖŗµćĖķü║ĶĘĪŃü«Õ£¤ÕÖ©Õć║Õ£¤ńŖȵ│ü

Ō¢▓ńö╗ÕāÅ’╝ö’╝ÜÕć║Õ£¤Õ£¤ÕÖ©Ńü«õĖĆķā©ŃéÆķøåŃéüŃü”Ńü┐ŃüŠŃüŚŃü¤

ŃĆĆŃüØŃü«ÕŠīÕÅżÕó│µÖéõ╗ŻŃü«ķ¢ōŃü»õĮÄĶ¬┐Ńü¬Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕźłĶē»µÖéõ╗ŻŃü½Ńü¬ŃéŗŃü©ÕåŹŃü│µĄüĶĘ»Ńü«Õæ©ĶŠ║Ńü¦ķ¢ŗńÖ║ŃüīÕ¦ŗŃüŠŃüŻŃü¤Ńü©Ńü┐ŃéēŃéīŃĆüŃüØŃü«µÖéõ╗ŻŃü«ÕĀåń®ŹÕ▒żŃüŗŃéēŃü»µ¢ćµøĖŃéÆĶ©śŃüŚŃü¤ŃéŖń┐ÆÕŁŚŃéÆŃüŚŃü¤µ£©ń░ĪŃüīÕć║Õ£¤ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéÕåģÕ«╣ŃüŗŃéēŃü»ÕĮ╣µēĆŃéäŃüØŃü«Õć║Õģłµ¢ĮĶ©ŁŃüéŃéŗŃüäŃü»ŃüØŃüōŃü½õ╗ĢÕ«śŃüŚŃü¤Ķ▒¬µŚÅŃü«Õ▒ģÕ«ģŃüīõ╗śĶ┐æŃü½ŃüéŃüŻŃü¤ŃüōŃü©ŃüīŃüåŃüŗŃüīŃüłŃüŠŃüÖŃĆé

Ō¢▓ńö╗ÕāÅ’╝Ģ’╝ÜÕ╣│µłÉ21Õ╣┤Õ║”õĖŗµćĖķü║ĶĘĪÕć║Õ£¤Ńü«µ¢ćµøĖµ£©ń░Ī

ŃĆĆõĖŗµćĖµ®ŗŃü»ŃĆüõ╗ŖŃü«ķ╣┐õ╣ŚÕĘØŃéÆŃüŠŃü¤ŃüÉŃü©Ńü©ŃééŃü½Õż¬ÕÅżŃü«µĄüĶĘ»ŃééŃüŠŃü¤ŃüäŃü¦ŃüäŃéŗŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃüŚŃü”ÕÅ░Õ£░ŃüŗŃéēµĖĪŃüŻŃü¤ŃüØŃü«ÕģłŃü½ŃĆüĶć¬ńäČÕĀżķś▓Ńü«õĖĆńĢ¬ķ½śŃüäÕ£░ńé╣ŃüīŃüéŃüŻŃü”ŃüŖŃüØŃéēŃüÅķøåĶÉĮŃü«õĖŁÕ┐āÕ£░ŃüīÕŁśÕ£©ŃüŚŃü¤Ńü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüäŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆéńÖ║µÄśĶ¬┐µ¤╗Ńü«µłÉµ×£Ńü»ŃüØŃü«ŃéłŃüåŃü¬µÄ©µĖ¼ŃéÆŃüĢŃüøŃü”ŃüÅŃéīŃüŠŃüÖŃĆé

ź│źßź¾ź╚

RSS feed for comments on this post.

ż│ż╬┼Ļ╣Ųż╦żŽĪóż▐ż└ź│źßź¾ź╚ż¼╔šżżżŲżżż▐ż╗ż¾

ź│źßź¾ź╚ż╬┼Ļ╣Ų

ż┤żßż¾ż╩żĄżżĪóĖĮ║▀ź│źßź¾ź╚ż“╔šż▒żļż│ż╚żŽĮą═Ķż▐ż╗ż¾