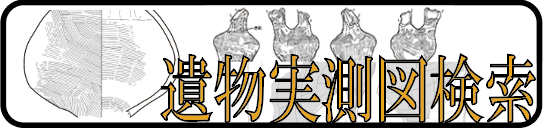

| 010:赤彩竪櫛 | |

| 遺物名:赤彩竪櫛 型式:木製品 概要:弥生時代末期から古墳時代初頭の旧河道より出土。カヤの板材から削り出したもので、刻歯式に分類される。長さ約109mm、幅約50mm、厚さ約6mm。  | |

| 場所 | |

|

遺跡名:亀塚遺跡 所在地:愛知県安城市東町秋葉下地内 調査区:2023Aa 経緯度:北緯34°55′9′′・東経137°5′54′′ |

|

| 研究 | |

|

概要:

亀塚遺跡出土竪櫛は刻歯式に分類されるもので、板材から削り出したものであり、ムネ部の一端に欠けがあること以外は完形を保っている。便宜上、ムネ部の欠けが左側になる面を前面とする。 法量は、長さ約109mm、幅約50mm、厚さ約6mm 。 ムネ部は半円形に突出部の付く山部と、逆台形の基部に分かれ、どちらも線刻がなされる。 線刻部には赤彩が施され、櫛歯の根本や、山部のくびれた部分の側面といった凹部にも赤色顔料が付着する。蛍光X線分析によってこの顔料は水銀朱であることが確認されている。 評価: 亀塚遺跡出土竪櫛はほぼ完形を保つという点で貴重であり、それは旧河道の湧水層に埋没していたためであると考えられる。技法上では刻歯式に分類されるものであり、ムネ部の透かし孔や上端左右の突出、鋸歯文を文様に採用することは、滋賀県五ごむら村遺跡や大阪府東奈良遺跡の出土例を類例として挙げることができ、弥生時代後期の特徴をよく示している。一方で、山部や基部の形状とその線刻は、櫛歯をU 字状に湾曲させ、横架材を当てて結束する湾曲結歯式の竪櫛を明らかに模したものであり、この形式は縄文時代に始まり、古墳時代に副葬品として盛行するものである。 したがって、亀塚遺跡出土竪櫛は形状、装飾に湾曲結歯式と刻歯式の両方の要素を取り込んだ類例のないものであり、今後もその位置付けの検討が必要となる、学術的にも非常に貴重なものであると考えられる。 | |

| 公益財団法人 愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター |