| 006:銅鐸の舌 | |

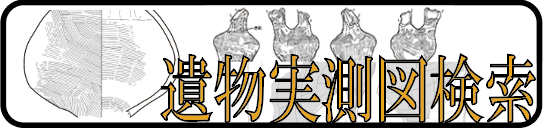

| 遺物名:合子形土製品 型式:銅鐸舌 概要:棒状のホルンフェルスを使用しており、現状は、上端部の一部と下部を欠損しているが、現存長5.5cm(推定復元長6.5cm)、幅1.5cm、重量11gを測る。全体の形状は、上部先端を丸く仕上げ、下端に向かってわずかなふくらみをもちつつ次第に太さを増す円錐状を呈している。上端部には、両側より径4mm程度の穿孔を施している。弥生中期の墓域より出土した。  八王子遺跡出土の銅鐸と石製舌 八王子遺跡出土の銅鐸と石製舌  八王子遺跡出土石製舌 八王子遺跡出土石製舌 川原遺跡出土石製舌 川原遺跡出土石製舌 | |

| 場所 | |

|

遺跡名:川原遺跡 所在地:愛知県豊田市鴛鴨町川原地内 調査区:1997BCD区 経緯度:北緯35°01′19″・東経137°08′43″ 遺跡名:八王子遺跡 所在地:愛知県一宮市大和町苅安賀地内 調査区:1996J区 経緯度:北緯35°17′35″・東経136°46′44″ |

|

| 研究 | |

|

類例:県内では一宮八王子遺跡より弥生中期の方形周溝墓から出土したいる。安山岩製で、長さ6.5cm、直径1.8cm、重さ25.9gの両端を丸く仕上げた棒状の形態。上端部から1.2cm下に幅0.5cmの溝が帯状にめぐっており、この部分に紐をかけて銅鐸内部に吊したと考えられている。

評価:石製の舌であり、注目すべきは、川原遺跡・八王子遺跡共に銅鐸の使用によって生じたと考えられる摩耗の痕跡を明瞭に残している点にある。“謎の遺物”とされる銅鐸の使用状況を推察するうえで良好な資料といえる。また東海地方では、弥生時代中期段階にさかのぼるものとしては初めての確認例となる。全国的にみても銅鐸の出土数に比べ、舌の出土例は極めて少なく、非常に貴重な資料である。 | |

| 公益財団法人 愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター |