ニュース

「日置本郷B遺跡の報告」という記事が投稿されました!

この度、報告書が刊行された日置本郷B 遺跡の報告の2回目です。日置本郷B 遺跡は愛知県愛西市日置町(旧海部郡佐屋町日置町)にある遺跡で、古墳時代から中世にかけての遺跡です。今回は、発掘調査で見つかった遺構について主に紹介します。....

詳しくはこちら をご覧ください。

今月のギャラリーが更新されました。

どうぞ、ご覧ください。

<<今月のギャラリー>>

あいち埋文Blog鹿乗川の橋と遺跡をめぐる(5) が公開されました。

昨年11月からシリーズとして始まった「鹿乗川の橋と遺跡をめぐる」シリーズ第5弾です。

以下に(1)〜(4)のリンクを紹介します。

・「鹿乗川の橋と遺跡をめぐる(4)」

・「鹿乗川の橋と遺跡をめぐる(3)」

・「鹿乗川の橋と遺跡をめぐる(2)」

・「鹿乗川の橋と遺跡をめぐる(1)」

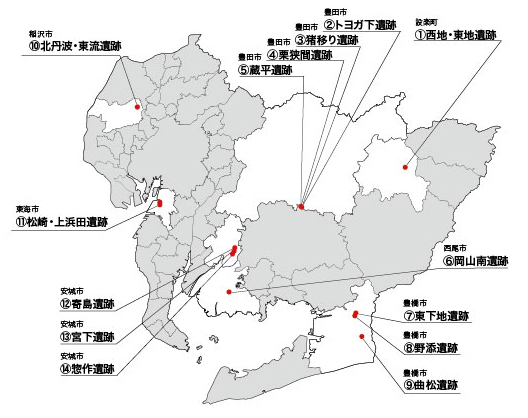

あいち埋文Blogに、平成24年度の発掘調査予定の遺跡位置図が掲載されました。

平成24年度発掘調査予定遺跡

今年度は以下の遺跡を発掘調査する予定です。

①西地・東地遺跡 設楽町大名倉

②トヨガ下遺跡 豊田市下山田代町

③猪移り遺跡 豊田市下山田代町

④栗狭間遺跡 豊田市下山田代町

⑤蔵平遺跡 豊田市下山田代町

⑥岡山南遺跡 西尾市吉良町岡山ほか

⑦東下地遺跡 豊橋市石巻本町

⑧野添遺跡 豊橋市石巻本町

⑨曲松遺跡 豊橋市大岩町

⑩北丹波・東流遺跡 稲沢市下津丹下田町

⑪松崎遺跡・上浜田遺跡 東海市大田町

⑫寄島遺跡 安城市小川町

⑬宮下遺跡 安城市桜井町

⑭惣作遺跡 安城市木戸町

あいち埋文Blog鹿乗川の橋と遺跡をめぐる(4) が公開されました。

昨年11月からシリーズとして始まった「鹿乗川の橋と遺跡をめぐる」シリーズ第4弾です。

以下に(1)〜(3)のリンクを紹介します。

・「鹿乗川の橋と遺跡をめぐる(3)」

・「鹿乗川の橋と遺跡をめぐる(2)」

・「鹿乗川の橋と遺跡をめぐる(1)」