ニュース

歴史講座「発掘された西三河の城2」

西三河地方では、室町時代から江戸時代にかけて、山城から平城まで多くの城が築かれます。

今回の歴史講座では、西三河に所在する城のうち、発掘調査が実施された5遺跡についてご報告いたします。

また同時に、出土遺物である内耳鍋の報告や土器などの展示も行います。

日 時:令和2年2月29日(土)13:00〜16:00(12時30分開場)

場 所:愛知県青年の家(岡崎市美合町並松1-2 tel:0564-51-2123)

参加費:事前申込不要・無料

定 員:192名

【お問い合わせ先】

愛知県埋蔵文化財センター

〒498-0017 愛知県弥富市前ケ須町野方 802-24

Tel. 0567-67-4163 Fax.0567-67-3054

E-Mail doki@maibun.com

=プログラム=

能見城跡(豊田市榊野町) 蔭山誠一(埋文セ)

東端城跡(安城市東端町) 宮腰健司(埋文セ)

御船城跡(豊田市御船町) 武部真木(埋文セ)

大平本城跡(豊田市大平町) 池本正明(埋文セ)

戦国時代のかわらけ 鈴木正貴(埋文セ)

岡崎城跡(岡崎市康生町) 山口遥介(岡崎市教委)

ちらし

令和元年度 考古学セミナー

あいちの考古学2019

<<主催>>

名古屋市博物館 (公財)愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター

<<開催日時>>

12 月7 日(土) 13 時から16 時30 分(12 時30 分開場)

◎プレゼンテーション

12 月8 日(日) 10 時から16 時(9 時30 分開場)

◎プレゼンテーション(10:10-11:20)

*両日ともにポスターセッションを開催

<<チラシ>>

ダウンロードはこちら!

<<シンポジウム>> 城下町を彩った金・銀・銅

★講演 「城下町を彩った金・銀・銅」

講師:沓名貴彦(独立行政法人 国立科学博物館 理工学研究部 科学技術史グループ 研究主幹)

◉事例報告1 「多気北畠氏遺跡」 熊崎 司(津市教育委員会)

◉事例報告2 「 鷺山遺跡群」 井川 祥子(岐阜市教育委員会)

◉事例報告3 「清洲城下町遺跡」 鈴木 正貴(愛知県埋蔵文化財センター)

○パネルディスカッション

パネラー:沓名 貴彦、熊崎 司、井川 祥子、鈴木 正貴、堀木 真美子(愛知県埋蔵文化財センター)

司会:蔭山 誠一(愛知県埋蔵文化財センター)

<<プレゼンテーション>>

○12 月7 日(土) 13 時から16 時30 分

河嶋 優輝(愛知県埋蔵文化財センター) 「愛知県の古代寺院における造営尺度の推定」

林 順(名古屋大学大学院) 「横穴墓群にみられる階層構造の分析-静岡県域を対象として-」

立原 遼平(青山学院大学大学院) 「古代のやきもの産地・猿投窯の施釉陶器-日光男体山の信仰と施釉陶器-」

徳永 司(愛知学院大学大学院) 「愛知県新城市萩平遺跡A 地点隣接地第7 次調査の成果」

下田 大真(愛知学院大学) 「第3 次古城山窯跡発掘調査報告」

宮川 菜々子(愛知県陶磁美術館) 「雲錦手の研究-幹・葉・花の図像典拠に関する考察-」

○12 月8 日(日) 10 時から11 時20分

白樫 淳(株式会社アコード) 「兄弟を探して-清洲城下町出土瓦編-」

大原 涼子(四日市市教育委員会) 「久留倍官衙遺跡公園について」

伊藤 聡(関市文化財保護センター) 「岐阜県関市古町遺跡発掘調査成果」

<<ポスターセッション>>

○12 月7 日(土) 13 時から16 時30 分/12 月8 日(日) 10 時から16 時

愛知県埋蔵文化財センター

「設楽地域の発掘調査成果ほか」

青木 修・佐久間 真子・井上 あゆこ・宮川 菜々子・中野 耕司・鈴木 智恵・安藤 悟

「雲錦手-春秋を彩る犬山焼-」

青木 修・大西 遼・立原 遼平・中里 信之(東海窯業史研究会)

「古代のやきもの産地・猿投窯の施釉陶器-白瓷生産の拡散と猿投窯系工人の動向を考える-」

大原 涼子(四日市市教育委員会)

「久留倍官衙遺跡公園について」

白樫 淳(株式会社アコード)

「兄弟を探して-清洲城下町出土瓦編-」

早川 由香里(東海市教育委員会)

「2019 年度 東海市畑間・東畑遺跡の発掘調査について」

西尾市教育委員会

「『新編 西尾市史 資料編1 考古』H31.3 刊行の紹介」

山田 哲也(株式会社イビソク)

「近年の発掘調査について」

銅坂 有紗(春日井市教育委員会)

「熊野高見遺跡・熊野水田遺跡」

大塚 友恵(NPO 法人古代邇波の里・文化遺産ネットワーク)

「学校における考古資料の活用」

植田 美郷(安城市教育委員会)

「史跡本證寺境内発掘調査成果」

西村 誠治・植木 萌(ナカシャクリエイテブ株式会社)

「文化財を用いた情報発信の一事例」

竹原 弘展(株式会社パレオ・ラボ)

「遺跡から出た何だコレ!?-科学分析で材質を探る-」

吉田 真由美(鈴鹿市考古博物館)

「土器で塩を作ってみた!」

島田 莉菜・方 美樺(名古屋大学大学院)

「2019 年度豊田市伊保古瓦出土地(伊保白鳳寺)の発掘調査」

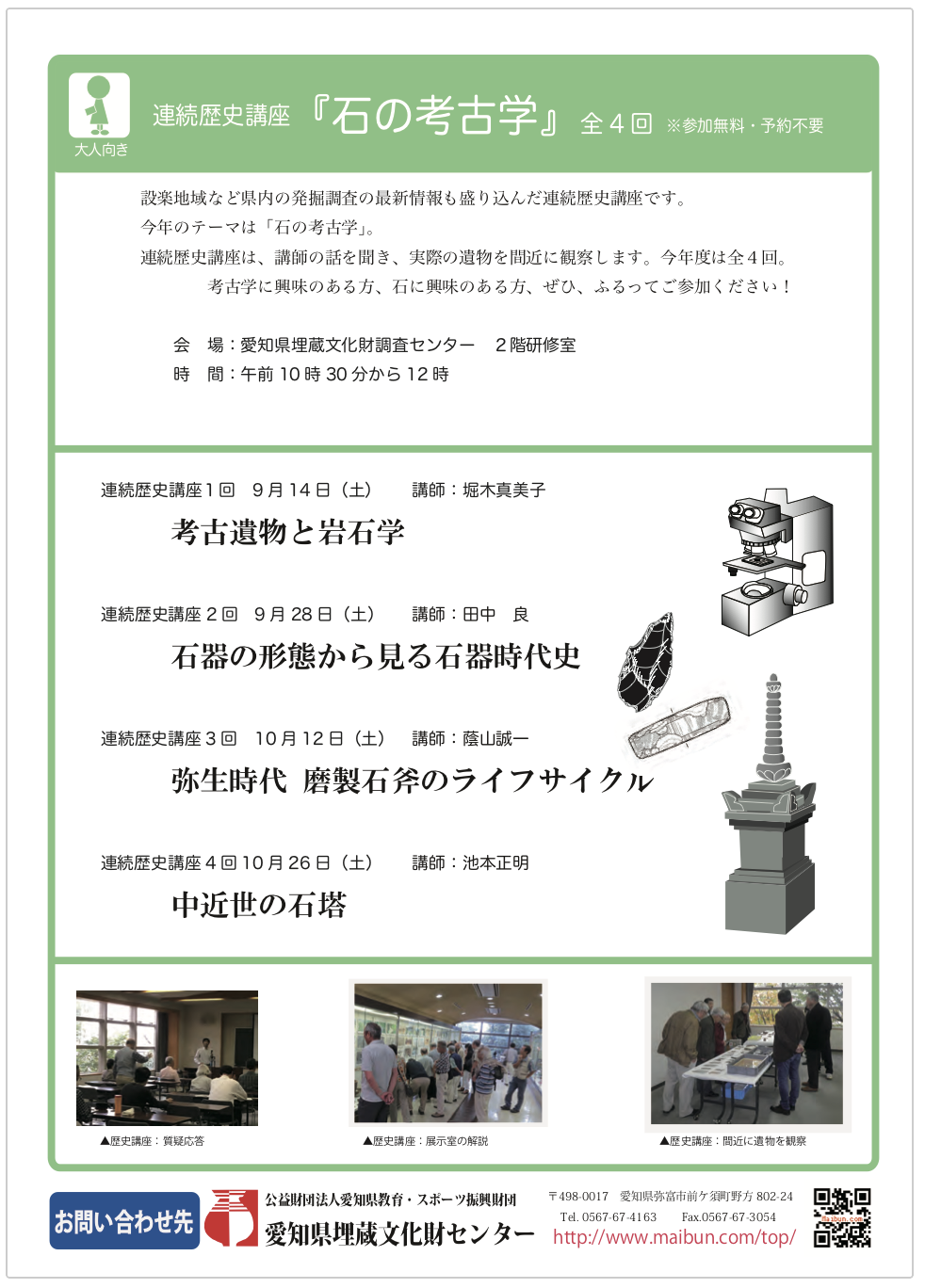

今年度は、「石の考古学」をテーマに、連続歴史講座と埋文市民大学を開催します。

連続歴史講座は全4回。埋文市民大学は全2回開催します。

==================

連続歴史講座『石の考古学』全4 回

==================

設楽地域など県内の発掘調査の最新情報も盛り込んだ連続歴史講座です。今年のテーマは「石の考古学」。

連続歴史講座は、講師の話を聞き、実際の遺物を間近に観察します。

参加費無料 事前予約不要

会 場:愛知県埋蔵文化財調査センター 2階研修室

時 間:午前10 時30 分から12 時

●連続歴史講座1回 9 月14 日(土)

講師:堀木真美子 「考古遺物と岩石学」

●連続歴史講座2 回 9 月28 日(土)

講師:田中 良 「石器の形態から見る石器時代史」

●連続歴史講座3 回 10 月12 日(土)

講師:蔭山誠一 「弥生時代 磨製石斧のライフサイクル」

●連続歴史講座4 回10 月26 日(土)

講師:池本正明 「中近世の石塔」

チラシはダウンロードサイトよりご利用ください。

ダウンロード>チラシ>2019年度 連続歴史講座

==================

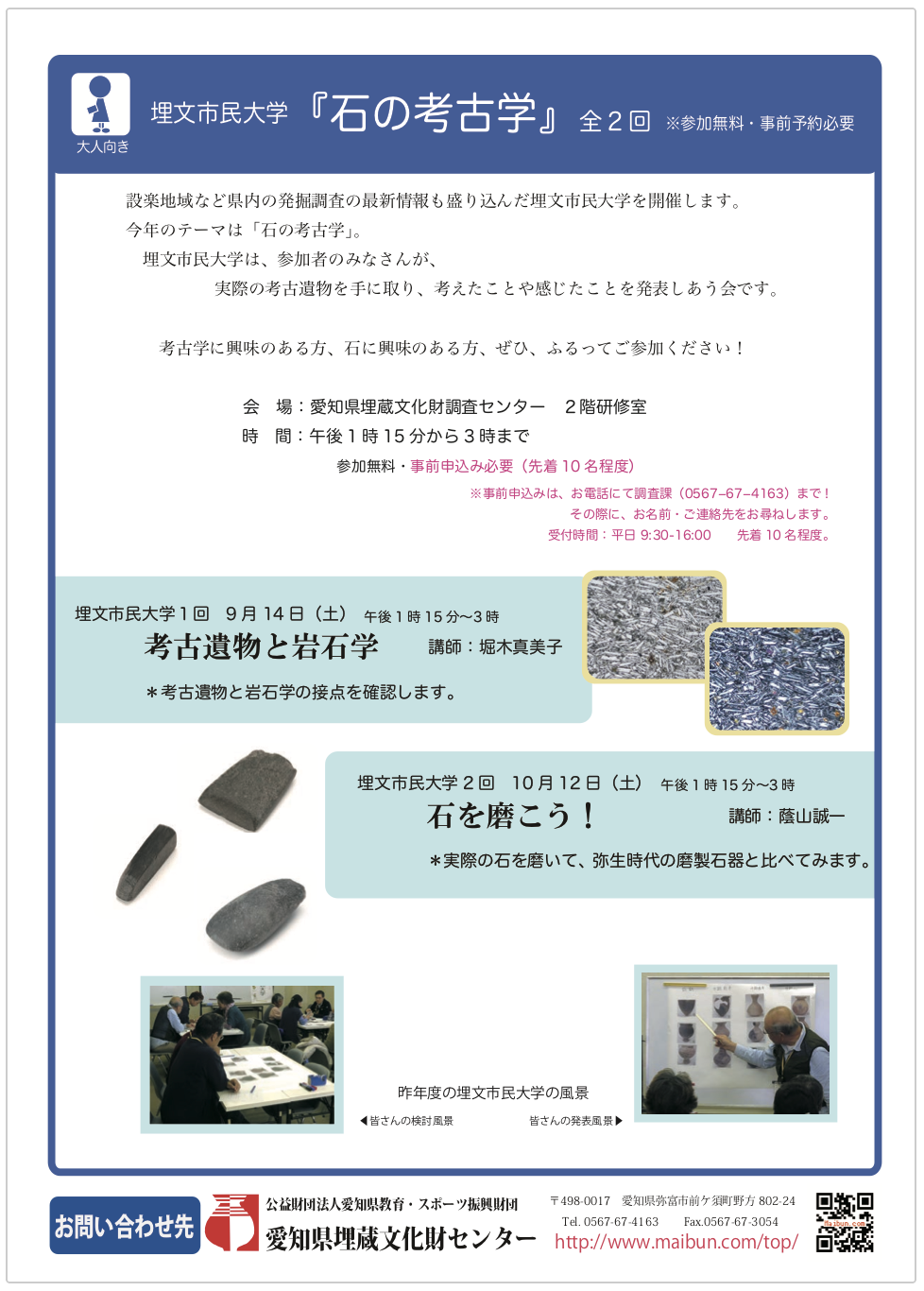

埋文市民大学『石の考古学』全2回

==================

埋文市民大学は、参加者のみなさんが、実際の考古遺物を手に取り、考えたことや感じたことを発表しあう会です。

考古学に興味のある方、石に興味のある方、ぜひ、ふるってご参加ください!

会 場:愛知県埋蔵文化財調査センター 2階研修室

時 間:午後1時15分から3時まで

参加無料・事前申込み必要(先着10名程度)

※事前申込みは、お電話にて調査課(0567−67−4163)まで!

その際に、お名前・ご連絡先をお尋ねします。

受付時間:平日 9:30-16:00 先着10名程度

●埋文市民大学1回 9月14日(土) 午後1時15分〜3時

考古遺物と岩石学 講師:堀木真美子

*考古遺物と岩石学の接点を確認します。

●埋文市民大学2回 10月12日(土) 午後1時15分〜3時

石を磨こう! 講師:蔭山誠一

*実際の石を磨いて、弥生時代の磨製石器と比べてみます。

チラシはダウンロードサイトよりご利用ください。

ダウンロード>チラシ>2019年度 埋文市民大学

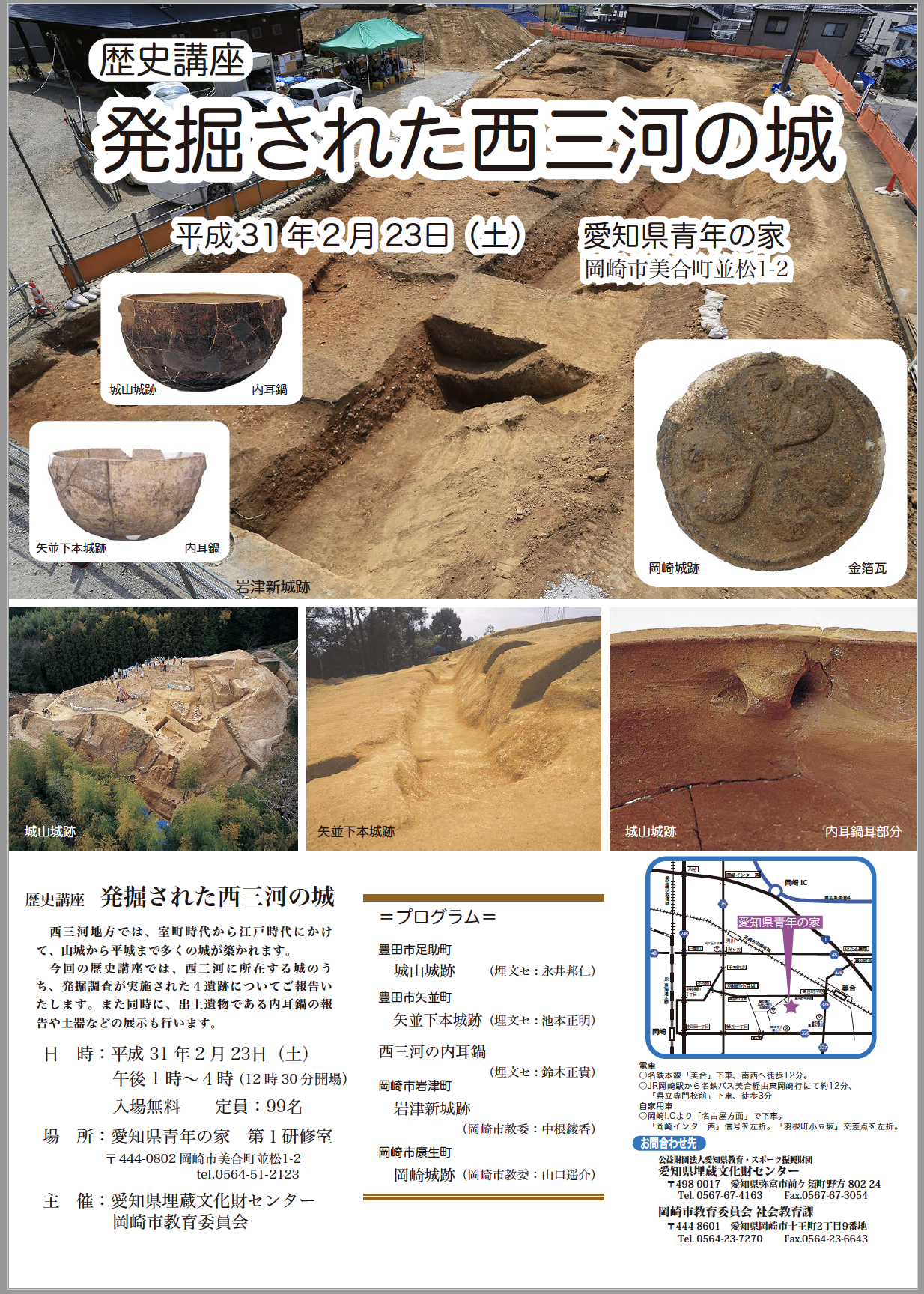

歴史講座「発掘された西三河の城」

西三河地方では、室町時代から江戸時代にかけて、山城から平城まで多くの城が築かれます。

今回の歴史講座では、西三河に所在する城のうち、発掘調査が実施された4遺跡についてご報告いたします。

また同時に、出土遺物である内耳鍋の報告や土器などの展示も行います。

日 時:平成31年2月23日(土)13:00〜16:00(12時30分開場)

場 所:愛知県青年の家(岡崎市美合町並松1-2 tel:0564-51-2123)

参加費:事前申込不要・無料

定 員:99名

【お問い合わせ先】

愛知県埋蔵文化財センター

〒498-0017 愛知県弥富市前ケ須町野方 802-24

Tel. 0567-67-4163 Fax.0567-67-3054

E-Mail doki@maibun.com

=プログラム=

城山城跡(豊田市足助町) 永井邦仁(埋文セ)

矢並下本城跡(豊田市矢並町) 池本正明(埋文セ)

西三河の内耳鍋 鈴木正貴(埋文セ)

岩津新城跡(岡崎市岩津町) 中根綾香(岡崎市教委)

岡崎城跡(岡崎市康生町) 山口遥介(岡崎市教委)

ちらし

愛知県内及び近隣の考古学の最新情報をお届けします。

大学考古学研究室・各教育委員会や調査団・市民団体などの活動の発表会です。

入場・聴講共に無料です。ご興味のある方、是非ともご参加ください。

チラシ (PDF:1.6MB)![]()

B2 ポスター (PDF:0.8MB)![]()

[開催期間] 2018年11 月17 日(土) と11月18 日(日)

[開催場所] 名古屋市博物館

[主 催] 名古屋市博物館・(公財)愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター

[参 加 費] 参加無料 申し込み不要

☆11月17日(土) 13時から16時30分(12時30分開場)

◎プレゼンテーション

白樫 淳((株)アコード) 「敷き詰められた山茶碗〜大府市 上入道古窯発掘調査〜」

高野夏姫(愛知学院大学大学院) 「古城山窯跡第2次発掘調査報告」

野村啓輔(愛知学院大学大学院) 「愛知県新城市萩平遺跡A地点隣接地第6次調査の成果」

石原 唯(豊橋市文化財センター) 「古代寺院の基壇外装」

井上隼多(名古屋大学大学院) 「尾張国・三河国における陶硯の使用状況」

成瀬友弘(愛知県埋蔵文化財調査センター) 「史跡貝殻山貝塚の調査成果について」

田中 良(愛知県埋蔵文化財センター) 「東海地方を中心とした縄文時代草創期の編年」

☆11月18日(日) 10時から15時30分(9時30分開場)

◎プレゼンテーション(10:10-11:10)

佐久間真子(愛知県陶磁美術館) 「犬山焼にみる『仙境図大皿』を読み解く」

中川 永(豊橋市文化財センター) 「吉田城確認調査について」

清水政宏(四日市市教育委員会) 「三重県四日市市 国史跡 久留倍官衙遺跡公園」

☆☆両日ともにポスターセッションを開催☆☆

愛知県埋蔵文化財センター,松田 繁,銅坂有紗,大西 遼,宮澤浩司,川崎みどり,吉田真由美,青木 修・佐久間真子・井上あゆこ・中野耕司・鈴木智恵・安藤 悟,大塚友恵,林 順,白樫 淳,小林克也,高橋 敦・久保光徳・桃井宏和,加藤 達,西村誠治・赤塚次郎・植木 萌,愛知県史編さん室,考古学フォーラム

遺跡から出土する樹木年輪の酸素同位体比から、日本列島における過去2600年におよぶ1年単位での気候の変化をあきらかにする研究が進んでいる。弥生時代前期から中期前半にかけての乾燥化と気候の温暖化は濃尾平野にいくつかの巨大な集落を出現させた。また、弥生時代中期の終わり頃からの急激な湿潤化と寒冷化は伝統的な弥生集落を解体させるとともに、古墳時代という列島規模での新たな階層化社会を産み出すきっかけとなった。

今年の考古学セミナーでは、この研究のプロジェクトリーダーである総合地球環境学研究所の中塚武教授を招いて、私たちの地域における代表的な弥生集落に暮らした人々が気候変動とどのように向き合ってきたのかを考えてみたい。

◉基調講演

中塚 武(総合地球環境学研究所教授・名古屋大学大学院環境学研究科教授)

「日本史の命運を左右した気候変動-樹木年輪の酸素同位体比が語るもの-」

◉基調報告1「朝日遺跡の状況」原田 幹(愛知県教育委員会)

◉基調報告2 「西志賀・平手町遺跡」永井宏幸(愛知県埋蔵文化財センター)

◉基調報告3「高蔵遺跡・見晴台遺跡」酒井将史(名古屋市教育委員会)

◉シンポジウム

パネラー:中塚 武、原田 幹、永井宏幸、酒井将史

司会:樋上 昇(愛知県埋蔵文化財センター)