ニュース

関連業者の方々へのお知らせです。

「業者の方々へ」 の情報が更新されました。提出書類に関するものです。

よろしくお願いします。

今月のギャラリーが更新されました。

どうぞ、ご覧ください。

<<今月のギャラリー>>

今月のギャラリーが更新されました。

どうぞ、ご覧ください。

<<今月のギャラリー>>

●調査課の蔭山です。

昨年度、発掘調査を実施した稲沢市長野北浦(ながのきたうら)遺跡から出土した、樹皮製笠を紹介します。

長野北浦遺跡は中世の古刹万徳寺の北100m に位置する遺跡で、JR 東海道線稲沢駅の北西約500m に位置する古墳前期から近世にかけての遺跡です。都市計画道路稲沢西春線の建設に伴う事前調査として発掘調査を行いました。その結果、中世の万徳寺の北側を区画する大溝や井戸など集落に関連する多数の遺構がみつかりました。

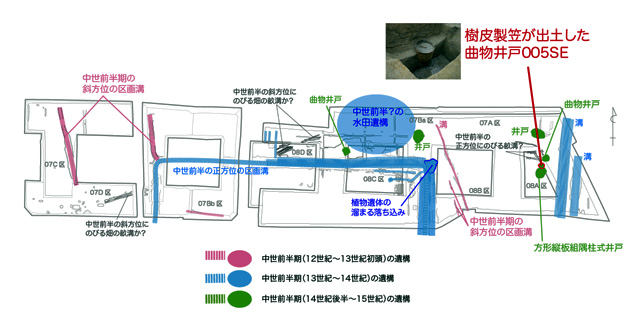

なかでも注目されるのが、今回紹介する樹皮製笠です。出土地点は万徳寺の北東を区画する溝の西に位置する井戸からで(図1 参照)、美濃で焼かれた均質手の灰釉系陶器などが伴うことから、15 世紀前半の室町時代のものと考えられます。

▲第1図 遺構図

樹皮製笠は井戸の水溜部にあった曲物の下から出土しました(写真1参照)。井戸の断面を観察する補足調査を終え、曲物を取り上げたところ、植物を縦横に編んだ編み物が発見され、樹皮の下に突出する編み物部分がある事が分かりました(写真2参照)。この編み物は井戸の底から砂が吹き上がるのを防止する為に置かれたものと考えられ、愛知県清須市に所在する清洲城下町遺跡の井戸から同様な編み物のざるが出土しています。

▲写真1 樹皮製の笠が出土した井戸(005SE)

▲写真2 樹皮製の笠の出土状況

その後、この植物の編み物は、編み物がのる土ごとブロック状に取り上げ、上面の形態を調査しました(写真3参照)。その結果、井戸の底から出土した編み物は樹皮が編まれたもので、中央に木が曲げられた輪があり、別の樹皮により巻き付けられている事が分かりました。この形態は笠が逆さになっている状態である可能性が高いと推定され、保存処理を行っています(写真4参照)。

▲写真3 取り上げられた樹皮製の笠

▲写真4 洗浄された樹皮製の笠

樹皮製笠は樹皮のような有機物を編んだものなので、出土例が極めて少ないものです。笠は古墳時代の形象埴輪にもみられることから、古墳時代にさかのぼる可能性がありますが、広く使用されるようになるのは平安時代以後のことで、中世以前成立の絵巻物には、頂部に頂部に巾子(こじ)とよぶ突起のある綾藺(あやい)笠が、多く描かれており、この樹皮製笠も同様な形態です。

今回の樹皮製笠の出土によって、中世万徳寺周辺にも笠を被り往来していた人々の姿が想像できるようになりました。