|

|

| |

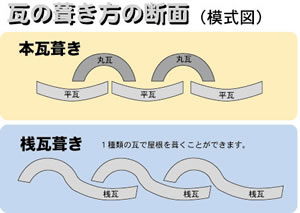

本瓦葺きと桟瓦葺き

本瓦葺きと桟瓦葺き |

||

| 日本では、建物の屋根に瓦を葺くことは、飛鳥時代から始まりました。 この時の瓦の葺き方は本瓦葺きと呼ばれ、この方法が長い間使われてきました。 一方、桟瓦葺きは、波を打ったような形の桟瓦を重ね並べていく葺き方です。 |

||

▲桟瓦葺き |

|

▲本瓦葺き |

| |

||

|

|

清須城の城郭建築に使用された屋根(16世紀末〜17世紀初頭)、は本瓦葺きで葺かれていました。 実際に、本丸の東側の発掘調査では、丸瓦は約4.5t、平瓦は約10.7t分が出土しています。 これらの丸瓦と平瓦はそれぞれ大きさが3種類くらいに分けられるようで、屋根の場所によって、使い分けられていたことが想定されています。 |

|